歴史新聞、本日4月12日は何が起こった日!?

今日は歴史上で何が起こった日なのかを新聞のように報道します。

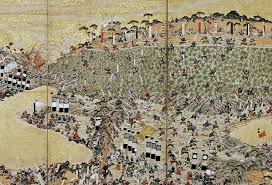

トピック 『原城、ついに陥落――島原の乱、終焉す、炎と祈りの四ヶ月、37,000の命、散りぬ』

寛永十五年 二月二十八日(新暦:1638年4月12日)

本日早朝、激しい轟音とともに、原城が崩れ落ちた。

島原の乱――天草四郎を中心とした農民・キリシタンの一揆軍が籠もった最後の砦が、幕府軍の総攻撃によりついに落城。

約四ヶ月におよぶ凄惨な籠城戦は、37,000もの命とともに幕を閉じた。

だが、そこにあったのは“反乱”ではなく、信じるもののために立ち上がった名もなき人々の、魂の叫びであった。

[信仰と飢えと怒りが導いた決起――なぜ彼らは戦ったのか]

島原・天草地方は、豊臣政権下ではキリシタン大名による庇護のもと、多くの民が「デウスの教え」に心を寄せていた。

だが徳川幕府によるキリスト教禁制が強化され、領主の松倉勝家・寺沢堅高は重税と圧政で人々を容赦なく追い詰めた。

天災と飢饉が人々の暮らしを襲い、

信仰を捨てれば命が助かると脅され、

神を信じれば家を焼かれる――

祈ることすら罪とされ、食うことすら叶わぬ日々。

そうした中、**奇跡の少年――天草四郎時貞(益田四郎)**が現れた。

「われらが苦しむのは、人の罪にあらず。

神の試練に耐える者は、救われるであろう」

この言葉に民は立ち上がった。

飢えに苦しむ母たちが、

踏絵を拒んだ老人たちが、

明日を知らぬ子どもたちが、

皆ひとつの希望にすがり、原城へと集結したのである。

[「神の砦」となった原城、怒涛の籠城戦]

原城はかつての有馬氏の城であり、廃城となっていたが、

民と浪人らはわずか数週間で**“神の砦”へと再構築した。**

土を掘り、石を積み、祈りながら戦うための拠点が築かれた。

数千の人々が、雨風と飢え、そして幕府軍の大軍に囲まれながらも、耐え、歌い、祈り、生きた。

内部には「ミサ」が開かれ、子どもたちは「アヴェ・マリア」を歌い、

女たちは火打石で矢じりを磨き、老兵は十字を刻んだ木の槍を携えた。

「武器ではなく、信仰で戦う――」

それが、彼らの覚悟だった。

[幕府の怒り、火を吐く――12万人が城を包囲]

幕府はこれを許さなかった。

板倉重昌の戦死後、老中松平信綱が総大将として着陣。

延べ12万人ともされる幕府軍が原城を包囲し、弾薬・食料の補給路を完全に断った。

飢え、寒さ、病。

幕府は人ではなく、自然そのものを兵とした。

それでも、誰ひとり降伏せず。

「命を捨ててでも、信を守る」

それが、この城に生きる者すべての“約束”だった。

[そして最期の日――祈りの城、落つ]

二月二十八日(新暦4月12日)

明け方、城外から銃声と鬨の声が轟く。

幕府軍は四方から原城を攻め、堀を越え、塀を乗り越え、火を放った。

矢も弾も尽き、素手で抗う者もいた。

燃え盛る砦の中で、十字を握ったまま倒れた者もいた。

ある幕府兵の証言:

「敵とは思えぬ…

女も子も、なぜあれほど誇り高く死ねるのか…」

天草四郎は、討ち取られたとも、天へ昇ったとも伝わる。

その最期は定かではない。

だが、落城の刻――

原城のどこかで、確かに**“祈る声”が響いていた**と伝えられている。

[松平信綱、戦後処理に沈黙――“正義”はどこに?]

勝利を告げる鐘は鳴らなかった。

松平信綱は、「反乱鎮圧」として江戸に報告したが、

彼の表情は晴れなかったという。

「民を救えぬ政に、何の徳があろうか」

と、側近に語ったとも。

[我らを赦す神はあったか]

民が祈りの手を掲げたとき、

空は答えを返しただろうか。

神はそこにいたのだろうか。

だがひとつだけ確かに言えることがある――

原城に死した3万7千の魂は、

力ではなく“信”を抱いて倒れたということ。

祈りのために死んだ人々がいた国。

その事実を、我らは決して忘れてはならぬ。

彼らの名は歴史に残らずとも、

この日、この空に――

祈りの叫びは、永遠に刻まれた。

【注意】、あくまでも歴史新聞報道で、当時の状況を再現した報道であり、現代の報道ではありません。

コメント