歴史新聞、本日3月22日は何が起こった日!?

今日は歴史上で何が起こった日なのかを新聞のように報道します。

トピック『源義経、奇襲で大勝利!屋島の戦い、平家 海上から逃走!――「まさか、あの海を渡ってくるとは…」平家、驚愕の夜襲に崩れ落ちる!』

寿永四年二月十九日(新暦:1185年3月22日)

本日未明、源義経率いる源氏軍が、平家が拠点としていた屋島(現在の香川県高松市)を奇襲し、大勝利を収めた!

この戦いは、壇ノ浦に至る源平最後の攻防の序章ともいえる大一戦。義経軍の大胆不敵な海上進軍と、予想を覆す陸からの奇襲によって、平家軍は大混乱に陥り、多くの兵船を残したまま、海上へと逃走した。

[義経、荒天を突いて四国へ!]

今回の義経軍の動きはまさに「奇跡」だった。京都から西へ進軍した義経は、わずか150騎ほどの兵を率いて、暴風の海を小舟で渡り屋島へ上陸!

通常なら数千の兵と船が必要とされる渡海作戦を、少数精鋭で敢行。これにより平家側はまったく義経の動きを予期できず、完全に不意を突かれた。

平家側の武将たちは「源氏の本隊はまだ来ない」と油断していた矢先の襲撃だった。

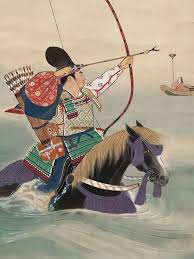

[那須与一、扇の的を射抜く!]

戦中、平家側が海上に美しく飾られた**扇を掲げ、「これを射よ!」と挑発。**これに対して、源氏の名射手・**那須与一**が馬上より矢を放ち、見事扇の中央を射抜く!

この一矢は源氏の士気を大いに高め、「源氏の武運ここに極まれり」と味方の間で喝采が起こった。

その鮮やかな技に、海上にいた平家方の女房たちも「これは見事」と思わず声を上げたという。

[平家、安徳天皇を伴い逃走へ]

屋島には、平家が奉じる安徳天皇と三種の神器の一部も滞在していたが、奇襲を受けた平家は安徳天皇を乗せて急ぎ船で脱出。兵の多くは陸に取り残され、無秩序な撤退を余儀なくされた。

「これほどの不意打ち、かつて経験がない…」と平家方の武将は肩を落とす。

[義経の天才的な戦術]

義経は、兵力の劣勢を**「奇襲」と「速さ」で補い、海を越えて平家を打つ**という大胆な戦術で勝利をもぎ取った。

戦術家としての義経の才能はすでに一ノ谷で証明されていたが、今回の屋島でそれは確固たるものとなった。

この勢いのまま、源氏軍は**平家の最後の拠点・壇ノ浦(長門)**へと進軍するものと見られる。

[しかし鎌倉からは冷たい視線も…?]

源氏の若き英雄・義経。その華々しい戦果は都でも大きく讃えられているが――その陰で、不穏な噂も。

実は義経は、昨年(寿永三年/1184年)八月、後白河上皇より「検非違使」に任命された。都の治安を司る由緒ある役職であり、上皇の信任の証といえるだろう。

だが、問題はその任官を兄・源頼朝の許可なく勝手に受けてしまったことにある。

鎌倉ではこの件を**「朝廷と勝手に通じている」「幕府の威信を損なう行為だ」と受け止める声が強く、頼朝が激怒している**という情報もある。

ある鎌倉の武士はこうつぶやいた。

「義経殿は強い。しかし、兄の頼朝様を軽んじては、いずれ破滅を招くことになりかねぬ……」

戦場で名を上げれば上げるほど、義経は都と鎌倉の板挟みになっていく――そんな不安も渦巻いている。

[後白河上皇の“策略”か!?兄弟の仲に揺さぶりの陰謀説]

ここにきて、都の貴族の間ではこんな不穏な噂がささやかれている。

「これは後白河院の差し金では…?」

というのも、後白河上皇は、武士の力が強くなることを本心では恐れていたとも言われている。特に頼朝が全国を制圧し、幕府を固めることに対し、都側の影響力が薄れることを懸念していた可能性が高い。

そこで、あえて頼朝の弟・義経を引き立てることで、源氏の内部に不和を生じさせようとしたのではないか――という見方が出てきたのだ。

事実、義経は都での生活に馴染みすぎており、上皇とも急速に親しくなっている。

これは果たして功への褒美か、それとも兄弟仲を裂く“意図された一手”だったのか!?

[時代は動く――源氏、勝利目前か? そして兄弟の絆は?]

屋島での敗北により、平家は大きく士気を落とし、源氏による勝利は目前と見られる。だがその裏で、義経と頼朝、源氏の中枢を支える兄弟の不和の火種がくすぶっているのは確かだ。

壇ノ浦の戦いが近づくなか、勝利の先に待つのは栄光か、あるいは…兄弟の悲劇か。

この源平の大舞台から、目が離せない!

【注意】、あくまでも歴史新聞報道で、当時の状況を再現した報道であり、現代の報道ではありません。

コメント